Louise a 86 ans et vit dans un EHPAD, un établissement pour personnes âgées dépendantes. Je l’ai rencontrée sur proposition de sa fille [1]. L’histoire de ma rencontre avec Louise exigeait d’être écrite. La voici.

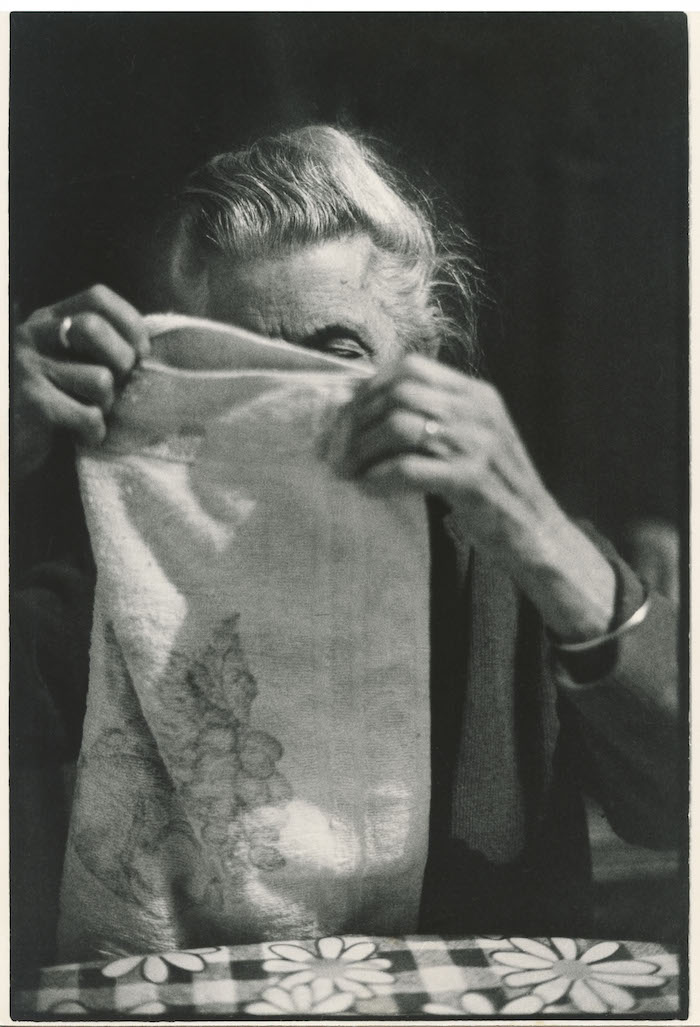

Photo de Leonardo Antoniadis

Assise devant son repas, Louise se crispe, pince ses lèvres et affiche une moue pleine de désapprobation. « Allez Louise, il faut bien manger ! » De ses yeux fatigués, Louise regarde en direction de cette voix forte et articulée, à mi-chemin entre l’encouragement et l’injonction, et esquisse un léger mouvement de recul. Malaise silencieux. C’est ce moment que choisit sa fille pour me présenter : « Maman, je te présente Lorraine. Tu veux bien aller discuter avec elle et terminer ton repas plus tard ? » Mes pensées se bousculent. Suis-je en train d’empêcher Louise de prendre son repas ou au contraire de la libérer de cette contrainte ? Louise me regarde avec difficulté, tant son dos voûté lui restreint le champ visuel, et acquiesce sans mot dire. Sa fille empoigne alors son fauteuil roulant manuel, tandis que je leur emboîte le pas. Le fauteuil sur lequel est juchée Louise file à vive allure sur le carrelage brillant et immaculé. Avant d’avoir pu exprimer son inconfort vis-à-vis de ce trajet qui semble perturber sa temporalité, Louise se retrouve dans sa chambre. « Je reviens tout à l’heure ! » lui lance sa fille avant de disparaître.

La chambre de Louise ressemble à toutes les autres : quatre murs blancs avec quelques photos épinglées sur l’un d’entre eux, une télévision, un lit, deux chaises, quelques habits ça et là. J’ai la désagréable sensation de me trouver chez Louise, du moins dans cet espace délimité que l’on décrète si souvent appartenir au cadre de l’intime au sein des institutions, sans avoir été réellement conviée par elle. Mais sa fille y tenait tellement ! Mon inconfort provient aussi du fait que je déborde du cadre de mon enquête, et je n’ai pas eu le temps de m’y pencher : ne reste que l’éthique du care en train de se faire, avec tout son lot d’incertitudes constitutives.

« Comment allez-vous madame ? » Je me sens un peu gauche, cette amorce de communication résonne faussement à mes oreilles. Après tout, je ne sais pas vraiment si Louise a la possibilité de parler, ni si elle a envie de s’exprimer. Louise ne me répond pas tout de suite, et j’ai tout le loisir d’imaginer une flopée d’autres phrases qui auraient peut-être été plus appropriées que celle-ci. « Manger, manger, j’ai pas envie de manger moi. » Soulagement mêlé d’étonnement. À cet instant, je ne peux m’empêcher de penser à la thèse de mon amie qui travaille sur l’alimentation en EHPAD [2]. Je rentre dans la danse et rebondis sur les propos de Louise. Elle semble étonnée, elle aussi, mais désireuse de m’en dire plus. Elle m’explique. Phrases incompréhensibles au débit distendu, temps suspendu. J’adopte cette nouvelle temporalité à laquelle je ne suis que peu préparée, fermement décidée à soutenir son discours. La gestion des silences reste délicate, je ne suis jamais certaine du moment adéquat pour les rompre. Les codes de l’interaction sont chamboulés, il faut les réinventer. Puis soudain, dans un débit rapide, Louise maugrée : « C’est pas que c’est mauvais, mais ils ne pensent qu’à ça ici. Le matin, quand j’ouvre les yeux, ça m’écœure d’avance ». Je suis surprise par le rythme imprévisible de Louise. Je m’entends lui répondre : « et que faites-vous dans ces cas-là ? » Aussitôt prononcée, je regrette déjà cette phrase : que peut-elle bien faire ? Je m’attends à un nouveau silence qui me ferait regretter encore davantage mes propos. Louise relève un peu sa tête qui semble si lourde à tenir et énonce, de sa voix la plus claire et sur le ton de l’évidence : « eh bien, je fais la seule chose que je peux faire ! Je résiste ! » Mes regrets disparaissent immédiatement après cette déclaration limpide, en apercevant ce qui me semble alors être un élan de subjectivation : cette résistance prend tout son sens pour Louise.

Je me doute que je n’aborderai pas le thème de mon enquête, qui porte sur la sexualité. Je tente tout de même, lors d’un de ces silences dont Louise a le secret, de lui demander si elle a des loisirs, ici. Elle me répond par son mutisme, et je décide d’enterrer définitivement mon thème d’enquête pour me concentrer sur ce que Louise souhaite investir, là, maintenant, comme elle m’y avait invitée. C’est l’occasion pour elle de réaborder la question de l’alimentation, de sa lassitude, de sa volonté d’en finir avec la vie, aussi. Parfois, Louise commence une phrase et la laisse en suspens. Je ne sais pas si je dois lui proposer une fin, ou la laisser dans sa suspension et conserver ainsi la poétique infinité des terminaisons possibles.

J’écoute Louise avec toute l’attention qu’il m’est possible d’avoir, même si son discours se dérobe parfois. J’essaie de soutenir ses silences et de lui montrer que j’accorde de l’importance à ce moment, à elle. Je laisse le temps continuer ses facéties, il poursuit ses distensions et ses rétractations comme bon lui semble. L’un de ces temps me paraît toutefois particulièrement long et désinvesti par Louise. Recroquevillée sur sa chaise, Louise semble comme endormie… Est-ce là une manière de me congédier ? C’est bien possible. Je me lève en annonçant doucement mon départ, je ne suis pas certaine de vouloir la réveiller. « Je vous ennuie ?! » me lance-t-elle alors en se redressant. Je suis tout autant troublée que désolée. « Absolument pas ! C’est moi qui ai eu peur de vous ennuyer… » Étrange moment de flottement. « Vous êtes gentille », me dit soudain Louise. Je lui souris. J’ai alors l’intime conviction que Louise aussi est un peu déstabilisée, que peut-être cela fait bien longtemps que quelqu’un ne s’est pas trouvé là à écouter ce qu’elle pourrait vouloir exprimer, sans balayer expressément ses mots, d’emblée discrédités ou considérés comme pas suffisamment immédiatement accessibles. Je ne sais plus si je dois me rasseoir ou prendre congé, mais l’incertitude m’est plus confortable désormais.

Lorsque je quitte sa chambre, sa fille s’empresse de la ramener à nouveau dans la salle de repas commune : « ça tombe bien, il reste du dessert ! » Tandis que je m’enfuis vers la sortie de l’EHPAD, une aide-soignante et la fille de Louise s’emploient à la « faire manger ». « C’est bon le tiramisu ! » Louise résiste, tourne la tête et évite de justesse la cuiller de tiramisu. Stupeur. En assistant à cette scène, et à toute la violence qu’elle comporte, j’ai l’impression de la trahir. J’espère ne pas croiser son regard. Malaise. Lorsque sa fille me demande ensuite, « alors, elle a quand même dit quelque chose ? », je ne sais que répondre. Louise n’est plus là, mais je flotte toujours. Où se situe l’éthique ? Entourer du secret professionnel les paroles de Louise, ou en dévoiler une part pour espérer une suite différente, peut-être, tout en essayant de préserver sa fille ? J’ai finalement opté pour une réponse laconique. « Je crois que ça ne lui plaît pas d’être obligée de manger ». Sur le moment, cela m’a convenu.

Louise a reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer. De par leur histoire familiale, sa fille la considère comme une personne foncièrement mauvaise et encore toute pleine d’un grand potentiel de nuisance, ce qu’aurait dévoilé la maladie d’Alzheimer, selon elle. Parce qu’elle était la fille de la famille, il lui a incombé ce rôle de care auprès de sa mère, avant que, à bout et pleine de culpabilité, elle décide de cette entrée en institution, contre l’avis de Louise : sa résistance n’aura pas suffi, cette fois. La fille de Louise vient souvent la voir, elle espère encore parfois que sa mère, enfin, reconnaisse ses erreurs éducatives et ce manque d’amour pour elle qui lui fait aujourd’hui si mal encore. La petite-fille de Louise, quant à elle, la considère comme un « cadavre en sursis », dont la parole n’aurait plus aucun sens, dont l’existence toute entière n’aurait plus aucun sens, d’ailleurs. Elle espace ses visites qui ne lui servent désormais qu’à diminuer son sentiment de culpabilité. Pour des raisons différentes, fille comme petite-fille attendent le décès de Louise, comme une promesse d’un meilleur confort émotionnel.

Je l’ai appelée Louise, mais je n’ai pas su débuter cette conversation en lui demandant comment elle s’appelait. Je l’ai appelée Louise, comme ma grand-mère. Ce n’est pas ma grand-mère, et elle ne lui ressemble pas. Mais il y a tout de même un petit peu de ma grand-mère en Louise, un petit peu de Louise en ma grand-mère, et beaucoup d’elles deux en nous tous et toutes.